Bajo el régimen franquista

Bajo el régimen franquistaUn pequeño incidente, rigurosamente cierto, ilustra esto. Se estaba construyendo una casa en un pueblo y los obreros pertenecían a otras aldeas. La esposa de uno de los obreros, para calmar su ansiedad, envió al hijo a ver cómo estaba su padre. Un joven, de no mucho sentido común, vecino de mi Pueblo, vio venir al desconocido y dio la voz de alarma como si un ejército invasor se acercase. Los vecinos del pueblo huyeron, inclusive los que construían la casa, en dirección al bosque y dando gritos alarmantes. Una vez lejos del pueblo y en la quietud del bosque, un tanto serenados, le preguntaron al que había dado la voz de alarma que cuántos venían. Cuando él dijo que solamente había visto a uno, no sabían si reírse o avergonzarse de lo que acababan de hacer.

El primer paso del ejército franquista fue cambiar las autoridades locales y seguidamente nombrar las milicias de Falange y empezar a actuar. Llamaron a los alcaldes de las aldeas y les dieron ciertas órdenes terminantes. Cuando el alcalde de mi Pueblo (Lendequintana), regresó de aquel tétrico conciliábulo, reunió al pueblo y le dijo así. «Señores, tengo órdenes de quemarlos a todos si no acatan las disposiciones de las autoridades actuales». Se implantó un régimen de terror y los fusilamientos en masa estaban a la orden del día.

Desde los primeros momentos era del dominio público que yo estaba en la lista de los que serían «eliminados». Los señores curas y sus amigos empezaron a decir que mi vida tocaba a su fin. Efectivamente, comprendí que la muerte se cernía amenazadora sobre mí. Mis padres comenzaron a temer por mi suerte, esperando el día cuando los falangistas llegarían a buscarme y ya sabíamos lo que esto significaba. En cuanto a mí me dije: «Si Dios ha tenido misericordia de mí cuando yo estaba hundido en la perdición, allá en Cuba, no puede ser que se olvide de mí ahora. Si Él quiere es poderoso para salvarme de las garras enemigas; y si por otra parte fuese el designio de mi Señor que yo le glorifique con la muerte, será hecha su voluntad. Por esto no debo angustiarme hasta desesperar». Mi relativa tranquilidad descansaba en la seguridad de que Dios estaba conmigo en aquellas terribles circunstancias. Las semanas pasaban y vi que Dios me estaba protegiendo.

En el mes de octubre nació nuestro primogénito. Esto complicó los problemas ya existentes. En contra de la voluntad de mis padres, le puse por nombre Samuel. El cura, mis padres y el pueblo, todos esperaban que el niño sería llevado al cura para su bautismo. Cuando vieron que no estaba dispuesto a que el niño fuera rociado, el cura llamó a mi padre y le dijo que no se podía permitir una familia «protestante» en el seno de la otra católico-romana; que era menester que mi padre me obligara a bautizar al niño, o de lo contrario echarme de casa. Mi padre le contestó al cura que no podía complacerle, por cuanto yo era mayor de edad y además era su hijo. Pero mis padres tenían miedo y querían que yo cediese. Pero yo sabía que el cura se valía de las circunstancias para obligarme y yo tenía fuerza de voluntad para no dejarme vencer en aquel caso, aunque me costase la vida.

Por aquellos días surgió otra terrible amenaza, la más seria de todas. El lector recordará al maestro de escuela del pueblo de Serandinas. Este joven se alistó voluntario, desde el primer momento, a las tropas franquistas que procedían de Galicia. Llegó a ser hombre de confianza del teniente coronel Teijeiro y éste le concedió «carta blanca» para regresar a Serandinas y sus términos e imponer su propia justicia. Una de las medidas que tomó fue sujetar a trabajos forzados a todos los hombres que habían ido a oír el Evangelio en las dos ocasiones que se había predicado en Serandinas. Debo aclarar que estos hombres casi en su totalidad eran de ideas republicanas. El joven maestro colocó a los condenados bajo el cuidado de una escuadra de falangistas y él regresó al frente; pero cada quince días venía a inspeccionar las obras que realizaban los padres de los que habían sido sus discípulos.

En una de estas visitas concibió la idea de poner a aquellos hombres a construirle una casa para su amigo, el cura del pueblo. Se fue a ver a éste para ver dónde y cómo quería la casa. En el transcurso de la entrevista el cura le habló de mí y le dijo que aún no me habían fusilado. El maestro casi no podía dar crédito a lo que oía; pero cuando el sacerdote le aseguró que era cierto, le dijo: «Pues yo le juro a usted por mi honor, que si no hay quien haga justicia en su Ayuntamiento yo mismo la voy a hacer por mi mano». Seguidamente llamó desde su cuartel general a un tío mío que residía en Serandinas y le preguntó por mí. Mi tío estaba muy nervioso y se le ocurrió decir que desconocía mi paradero. «Bueno, pues le voy a dar quince días de término para que lo averigüe, y entonces usted subirá conmigo a mi máquina y me llevará a donde está su sobrino. De lo contrario lo quitaré del medio a usted».

Al día siguiente mi tío vino a ver a mi padre y le contó el terrible problema. Todos sabíamos de cuánto era capaz aquel joven exaltado y soberbio. Mi tío dijo a mi padre que no tenía más remedio que traerle a mi casa. El lector podrá comprender cómo quedarían los corazones de mis padres, los que ni siquiera tenían la confianza en Dios que yo disfrutaba. A consecuencia de aquellos prolongados días de angustias, mi padre murió antes de tres años.

Yo comprendí que solamente la intervención de Dios me podía librar de la ira de aquel joven maestro. Pero, ¿no era evidente que Dios me estaba protegiendo? Indudablemente que para mí era manifiesta la protección de mi Padre Celestial. Confiando en mi Señor esperaba que llegase el día señalado para mi muerte. El día llegó, y pasó, y el verdugo no vino. Pasaron las semanas, los meses y los años y aquel hombre no volvió más a Serandinas ni nadie ha podido decir qué fue de él. El joven estaba resuelto a matarme y uno mayor que él no quiso permitírselo y me parece que en su visita al frente de batalla alguna granada lo destrozó.

Algunas semanas más tarde recibí un aviso del juez para que me presentase en su casa particular. Desde mi pueblo al juzgado había como diez kilómetros. Una vez en presencia del juez, éste me dijo: «Acabo de venir de Oneta (un pueblo cercano). Allí se reunieron ocho curas (me dijo quiénes eran) y han estado considerando tu caso. Tomaron el acuerdo de ir una comisión a pedirle al comandante militar de Navia que te fusile. Te aconsejo que huyas o te escondas porque ahora te van a matar». El juez sabía bien lo que representaba una denuncia del clero en masa.

Por mi parte, después de darle las gracias al juez, le dije que no estaba dispuesto ni a huir ni a esconderme. «Usted sabe -le dije- que yo no tengo delito de ninguna índole, y no voy a darle el gusto de que me cacen huyendo; si me quieren matar me hallarán en mi casa.» Regresé a mi hogar con cierta angustiosa preocupación, pensando en lo que iba a pasar cuando la Falange llegase a buscarme y yo tuviera que ver, quizá por última vez, a mi hijito Samuel y despedirme de mi esposa y de mis padres y hermanos.

Al siguiente día cuatro falangistas de la Comandancia de Navia recibieron orden de detenerme. Cuando les faltaba cinco kilómetros escasos para llegar a mi pueblo se encontraron con dos carteros rurales, ambos amigos míos y simpatizadores del Evangelio. Los amigos se ven cuando hacen falta. Estos dos carteros me hicieron una defensa que no podría mejorarla ningún abogado. Más o menos dijeron a los falangistas: «Creemos que es injusto lo que se va a cometer con ese joven. Nosotros hemos sido testigos de las conferencias que él ha dado y podemos afirmarles que él solamente habla del Evangelio de Jesucristo, exhortando a los hombres a arrepentirse y ser mejores de lo que son actualmente. ¿Creen ustedes que hay algo de malo en exhortar a los hombres a ser mejores ante Dios y ante sus semejantes?» Los falangistas contestaron: «Hombre, por supuesto que en eso no vemos delito». A lo que respondieron los carteros: «Bueno, pues si ustedes matan a Domingo Fernández sepan que será sin otro motivo y su muerte será injusta».

Con estos informes los falangistas regresaron a informarse con el juez, el que tampoco informó nada comprometedor contra mí, pues sabía bien que aquello no era sino la intriga del clero. Los falangistas en vez de prenderme rindieron informe al comandante militar, el cual decidió dejar las cosas así. Pero esto fue lo que asombró aun al mismo juez, que el comandante no obedeciese el deseo de ocho sacerdotes. El mismo juez, comentando un día el caso con unos amigos, dijo: «Domingo Fernández -159- creerá lo que quiera, pero no cabe duda que Dios está de su parte y que lo está protegiendo».

Me ordenaron incorporarme a La Coruña en julio de 1937. Allí estuve veinte días. Los hermanos en la fe, de La Coruña, me ayudaron y consolaron en aquellos días difíciles. No olvidaré su hospitalidad. El día que me dieron el uniforme recuerdo que Benito Mayorbe me dijo: «Domingo, no has nacido para esto».

Los primeros días de agosto nos trasladaron de La Coruña a Zamora. Ésta es una ciudad antigua que da la impresión que está compuesta, en su mayor parte, de iglesias y conventos. En Zamora se llevaba a cabo una concentración de reclutas para formar batallones. El cuartel estaba abarrotado de soldados. El primer día que fui al comedor nos dieron una comida con una clase de picante que parecía fuego. A la mayoría nos empezaba a gotear sangre por la nariz apenas comíamos unas cucharadas. Esto se repitió todos los pocos días que nos tuvieron allí.

El agua, que venía del río Duero, por tuberías, estaba sucia, llena de arena y caliente bajo los rayos solares de agosto. Para dormir nos entregaron unas colchonetas viejas que debíamos tirar en el suelo. La primera noche, apenas me acosté y se apagaron las luces de la nave, sentí algo que caminaba por mi cuerpo. Me levanté y encendía la luz; era una nube de chinches que bajaban del techo. Dormir en aquellas condiciones no era fácil para mí.

Los sargentos que nos mandaban nos daban órdenes con una correa en la mano. Yo no estaba acostumbrado a un trato así. El segundo día en Zamora leí el Salmo 25 y hallé estas palabras que expresaban mi situación: «Mírame y ten misericordia de mí: porque estoy solo y afligido».

Al tercer día nos leyeron un papelito que contenía la fórmula para la ceremonia del acto de jurar bandera. Decía así: «Juras defender esta bandera y si necesario fuese dar por ella hasta la última gota de tu sangre». La respuesta debía ser: «Sí, lo juro». ¿Debía yo jurar lo que no sentía en lo más mínimo? Aquello era para mí un atropello y una humillación a mi conciencia. ¡Qué días aquellos!

Afortunadamente, pasados seis días nos sacaron de allí, nos embarcaron en trenes y llegamos a Segovia, de donde nos condujeron en camiones a un pueblo de la misma provincia llamado Matabuena. ¡Nunca podré olvidar aquel pueblo situado al pie del Puerto de Navafría y cerca del Puerto de Somosierra!

Al llegar a Matabuena, la tarde del 11 de agosto de 1937, las autoridades obligaron a los vecinos a sacar las vacas de los establos para alojarnos a nosotros allí. Cuando vi que nos metían en un establo de vacas sentí bastante humillación, pero es que ignoraba lo que me esperaba en los campos de batalla. Al día siguiente empezamos la instrucción militar.

El día 15 de agosto era domingo. A las siete y media ante meridiano tocaron la corneta. ¿Para qué aquel toque? Un grave presentimiento pasó por mi mente. ¿No sería para ir a misa? Pregunté a los sargentos y ellos me dijeron que todos teníamos que ir a misa. Entonces les dije: «Yo soy evangélico y no creo que sea un medio de rendir culto a Dios y quisiera que se me eximiese de ir a ella».

Después de un intercambio de preguntas y respuestas, uno de los sargentos se fue a presentar mi caso al teniente jefe de la compañía a la cual yo pertenecía. Cuando regresó me dijo: «¡Oye! ¿Sabes lo que dice el teniente? Que tú debes ser un loco; que el negarse a ir a misa es como declararse enemigo de Franco y causa suficiente para pegarte dos tiros. Aquí estamos luchando por España, por Franco y por la religión católica-romana, y si quieres bien, y de lo contrario lo mismo, tienes que ir a misa».

Le respondí: «Tenga la bondad de decirle al teniente que no voy a misa ni por la buena ni por la mala. Ni el teniente ni Franco ni nadie me puede obligar a creer lo que yo no quiero creer».

«Entonces, ¿te niegas terminantemente a obedecer las órdenes superiores que te ordenan ir a misa?», me contestó el sargento, y le dije: «Sí, señor, en asuntos que competen a mi fe no obedezco más órdenes que las de Dios».

El sargento se fue nuevamente a ver al teniente y pronto aparecieron ambos. El teniente venía iracundo. Aquello era para él una insubordinación de un soldado a las órdenes de una superioridad. Tan pronto me vio de lejos me llamó con voz de ira. Una vez cerca, me ordenó cuadrarme al tiempo que me decía:

-¿Es usted protestante?

-Evangélico, sí, señor.

-¿Se niega usted terminantemente a ir a misa?

-Sí, señor.

-Pues sígame.

Me llevó a cincuenta metros y me ordenó cuadrarme ante el muro de piedra de una era. Entonces el teniente llevó su mano derecha a la pistola al mismo tiempo que con la izquierda comprimía fuertemente la frente como si alguna nueva idea le asaltase de pronto. Fue una cosa rápida. Quitó la izquierda de la frente y la derecha de la pistola y me ordenó permanecer allí, mientras él se marchaba. Volvió pronto. Me ordenó retirarme al establo, pero había tanta ira en su mirada y en su orden que comprendí lo serio de mi situación. Tratando de ganarme la simpatía de él me ofrecí voluntario para hacer la guardia por el soldado que le correspondía para que éste fuese a misa y se me aceptó.

¿Adónde fue el teniente durante los cinco minutos que me dejó cuadrado ante el muro? ¿Por qué no me mató? Yo no lo supe entonces; pero seis meses después me lo dijo el propio teniente. El lector lo sabrá más adelante.

El problema de conciencia para mí no estaba en ir a la iglesia, sino que una vez allí tenía que hacer lo que hacían mis compañeros. ¿Debía yo arrodillarme ante una oblea de harina como si la misma fuese Dios? No debía hacerlo.

Aquel día, en medio del ambiente caldeado, sentí la presencia de Dios y sentí que Dios estaba satisfecho con mi actuación. Parecía que oía una voz interna que me decía: «Glorifícame y yo te defenderé». Después de aquella prueba estaba dispuesto a ser fiel a mi fe y a no avergonzarme de mi Dios jamás. Debo añadir que cuando pensé que en aquella era de Matabuena había llegado el último segundo de mi peregrinación por este mundo, sólo una cosa me preocupaba: mi hijito Samuel, que sólo contaba diez meses. Por lo demás, confieso que moría tranquilo y seguro de que me esperaba una vida llena de felicidad eterna. Mi conciencia estaba tranquila y creo que otras veces me angustié más por cosas de poca importancia.

La noticia de lo que había ocurrido con un soldado de la Tercera Compañía corrió como un reguero de pólvora entre civiles y militares. Por dondequiera que iba, en las horas libres, me señalaban con el dedo. Entre mis compañeros los más atrevidos me preguntaban qué cosa era lo que yo creía. Esto me daba oportunidades para hablarles del Evangelio. Entre los soldados había unos pocos que me admiraban, los que no simpatizaban con Franco. En el fondo ellos se alegraban de que yo no hubiese obedecido las órdenes de ir a misa, pero se guardaban de manifestarlo en público por temor.

El soldado que hacía de secretario del teniente, que allí se le denominaba «escribiente», era miembro activo de Acción Católica. Aquel joven se molestó tanto porque no me obligaron a ir a misa, que no sólo me perseguía él, sino que procuraba poner a todos los soldados en contra mía. Cuando alguno me preguntaba acerca de mi fe, si el escribiente me veía contestando se ponía furioso. Un día fue ante el propio capitán y le dijo que yo estaba infiltrando mi doctrina entre los demás soldados; que era indigno del ejército de Franco que un hombre se negase a ir a misa y se saliese con la suya. Que estaba bien que en mi casa o fuera de España yo creyese lo que me pareciera, pero no allí. El capitán no le hizo caso. Mi situación era en verdad muy crítica.

Aquellos días les puse fecha a varios versículos como éstos, de los Salmos: «Ten misericordia de mí, oh Dios… porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos» (Salmo 57: l). «Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío: ponme a salvo de los que contra mí se levantan» -162- (Salmo 59: l). «Yo estoy afligido y menesteroso; apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador» (Salmo 70: 5). «Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Dios: porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo» (Salmo 86: 2-4). «Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Éste es mi consuelo en mi aflicción… los soberbios se burlaron mucho de mí» (Salmo 119: 49-51). «¿Cuándo me consolarás?» (Salmo 119: 82). «Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre» (Salmo 119: 132).

Todos los días de doce a una y media teníamos tiempo libre. Yo me iba a uno de los potreros (prados) que abundan mucho en Matabuena y allí leía mi Biblia y repasaba mi himnario; a la sombra de viejos robles. El día 2 de septiembre leí el Salmo 137 y subrayé el verso 1, que dice: «Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aun llorábamos acordándonos de Sión». Yo también lloraba dentro de mi corazón pensando en América y considerando que «mi vida estaba entre leones», decía: «Quién me diera alas como de paloma, volaría yo y descansaría».

Uno de los medios de que se valían para amargarme era el desprecio y la burla. Nunca me llamaban por mi nombre, a excepción de los pases de lista. Entre los sargentos había uno de apellido Flores, natural de Trujillo (Cáceres), la tierra de Pizarro. Cada vez que le correspondía a él la formación de la compañía procuraba llamarme la atención por algo, pero ¿saben cómo? Exclamando: «El que no quiere ir a misa». Él pensaba que me hería con eso, pero se equivocaba. Para mí era un triunfo el que me dijesen tal cosa. El sargento comprendió que no me molestaban sus burlas y desprecios, y un día, mientras estábamos en un bosque en ejercicios de maniobras, él me dijo: «Fernández, dígame qué cree usted. Porque he estado tratando de mortificarlo y me parece que no he logrado mi objetivo». «Efectivamente -le dije- usted no lo ha logrado». Entonces tuve oportunidad de explicarle lo que yo creo. Finalmente me dijo que si tal cosa creía yo, él no podía decir nada en contra. Comprendí que ignoraba lo que creíamos los evangélicos.

No me volvió a mortificar más. Al contrario, poco tiempo después tuvo él un disgusto con unos cabos y éstos le amenazaron con darle un tiro a traición en la primera batalla. No se lo dijeron con todas las letras pero él lo entendió. Entonces Flores me llamó y me dijo: «Mire, Fernández, me han amenazado de muerte y quisiera que usted me cuide de lo que esté de su parte el día que tengamos la primera batalla». Éste es un hecho significativo. Allí había en nuestra compañía ciento cincuenta hombres. Solamente yo era evangélico, y este sargento, católico fanático, venía a mí buscando protección; no confiaba en los de su misma religión.

No digo esto para mi gloria, sino para la gloria de Dios. El mismo sargento me concedió la oportunidad en otra ocasión de predicarles durante una hora a tres sargentos. Ellos convinieron en que lo que yo les decía era bueno y era la verdad.

Cierta vez que me enfermé fui al botiquín, pero con la mala suerte de que no estaba el médico, y el enfermero de mi compañía me ordenó marcharme hasta nueva orden. Después de la comida fue adonde yo permanecía acostado y me dijo: «Fernández, esta noche tienes cuatro horas de guardia, desde las doce hasta las cuatro de la madrugada». Le pregunté que cuál era el motivo y me dijo: «Porque te has apuntado al reconocimiento sin estar enfermo». Aquello era una venganza porque yo no iba a misa y era una injusticia. Traté de defenderme y me amenazó con doblarme el castigo.

Cuando vino mi cabo y le conté lo que me sucedía con el enfermero, se indignó. Mi cabo sabía que yo estaba enfermo y sabía que no me hacía el enfermo para evitar la instrucción. Éste se dispuso a defenderme. Llamó a sus compañeros y les presentó el caso. Todos convinieron en que era una venganza que no se debía tolerar. Presentaron el caso a la compañía y nadie alzó la voz en contra mía. Entonces se fueron a buscar al enfermero y en presencia de todos los soldados mi cabo le dijo: «¿Por qué has puesto a Fernández cuatro horas de guardia?»

-Porque no está enfermo -contestó.

-¿Y quién te ha dicho a ti que no está enfermo? Si tú eres el que nos vas a curar a nosotros y empiezas así, vas a terminar muy mal y tienes que saber que Fernández no hará las cuatro horas de guardia porque toda la compañía está dispuesta a que no se consume esa pobre venganza con un enfermo.

Y no tuve que hacer la guardia aquella madrugada.

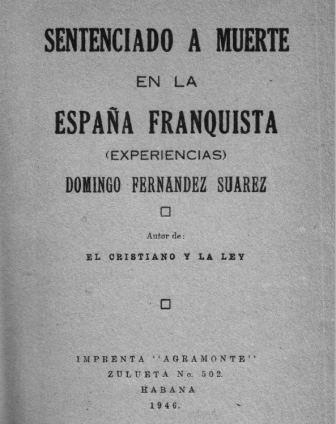

Porción tomado del libro Sentenciado a muerte en la España franquista

Yo soy creyente en el Señor Jesucristo por la fe esa firmesa se debe gracia a los buenos hombres de Dios entre ellos el Rev. Domingo Fernandez Suarez gloria a dios por esto

Gloria a Dios que precioso es servirle a un Dios tan sublime .el es nuestro divino creador y su hijo nuestro sublime salvador ,señor y sacerdote. Gracias Dios sublime nuestro hermanito Domingo ya esta en su presencia.ahora cuida siempre de nosotros.