Todas las parábolas del Señor Jesús comprenden un conjunto maravilloso de enseñanzas. La parábola del Hijo Pródigo es una de las más sublimes, y se ha hecho tan popular que es una tarea muy difícil el tratarla sin cansar a los oyentes, o a los lectores, incurriendo en repeticiones de lo mucho que otros han dicho y escrito acerca de ella.

Pedimos a Dios la asistencia especial de su gracia para presentar nuestras consideraciones sobre esta divina alegoría de Cristo, y procuraremos ser breves al tratar de hacer un estudio nuevo de las partes que forman el todo de esta instructiva y famosa parábola del Hijo Pródigo.

En general, las parábolas de Cristo son relatos cortos de acontecimientos imaginarios que establecen una comparación entre objetos sensibles y espirituales, y bajo cuya similitud se deducen enseñanzas importantes de doctrina.

Una parábola es un espejo que refleja vivamente la situación moral o espiritual de los seres humanos. Es bien conocida la historia del niño que deseaba salir con su padre a paseo y no quería dejarse lavar la cara asegurando y protestando que se hallaba muy aseado. El padre, para convencerlo de lo contrario, lo colocó frente a un espejo.

Ese es el objeto de las parábolas en el orden moral y espiritual. Y en la del Hijo Pródigo se reflejan dos cosas: nuestra degradación e indignidad, y el amor infinito del Padre que nos recibe con gozo cuando nos volvemos a él. La parábola, pues, con más eficacia que toda la lógica del mundo, y de un modo sencillo y encantador, nos convence de nuestro estado de pecado, de nuestra ruina al hallarnos lejos de Dios y ajenos a sus promesas de gracia, y nos enseña que la misericordia de Dios no tiene límites y que todos los pecadores son bienvenidos a la casa de Dios cuando “se levantan” para entrar en esa casa de nuestro Padre por las puertas de un arrepentimiento sincero.

El Hijo Necio

El hijo más joven, abusando de la condescendencia del padre, reunió todo su dinero y se partió a una tierra lejana en donde poder entregarse libremente a una vida disipada y miserable. Por muchos días había estado pensando en dar ese paso; había meditado bien su plan; sentía que para poder entregarse a los placeres de una vida pecaminosa necesitaba alejarse de la presencia de su padre y requería además tener dinero. Arregló todo y se partió.

Es natural imaginar que el hijo, antes de abandonar la casa de su padre, anduvo entregado a sus malos pensamientos y con semblante decaído. El pecado siempre se anticipa en el pensamiento y cuando se madura se convierte en real y positivo. Así está escrito: “Concibieron dolor, y parieron iniquidad; y las entrañas de ellos meditan engaño”. Esto se ejemplifica en Caín que anduvo ceñudo y fiero antes de asesinar a Abel su hermano.

El pecado es un proceso. Según la Palabra de Dios, las inclinaciones del corazón del hombre son malas desde su niñez, y se desarrollan primero en los pensamientos hasta tomar cuerpo y ser puestas por obra.

La parábola nos permite suponer también que el joven había tomado informes, o tenido noticias de aquella tierra lejana a la cual se propuso ir, y quizás los que lo invitaron a ir en busca de los placeres del mundo le ponderaron los goces que iba a disfrutar, la alegría que le sería fácil adquirir con su dinero, y le hablaron de todo lo que era o que pudiese ser atractivo y tentador: de los paseos, de los banquetes, de la compañía de mujeres hermosas y galantes, y de las mil y una diversiones y de los numerosos amigos que le rodearían en aquella nueva tierra, envuelta en el encanto de la lejanía, y la que él mismo se figuraba llena de delicias incomparables.

Pero, por supuesto, no le dijeron ni una palabra acerca de la ruina de los hombres que habían seguido antes por aquella senda de placeres engañosos. Se cuidaron de mencionarle el fin trágico de otros que ya habían perdido su hacienda dando de comer a las rameras. Ni le descubrieron nada acerca de los puercos que tendría que apacentar el día que llegara a verse sin recursos.

Cuando nosotros nos alejamos de Dios para perseguir las ilusiones mundanas y los hábitos pecaminosos, encontramos muchos amigos falsos que se prestan a ayudarnos a poner por obra nuestros malos propósitos. Sobra quienes nos exageren los goces del mundo, y abundan por todas partes esos agentes del diablo, hábiles para engañarnos con palabras suaves, para atraernos, para cautivarnos, ofreciéndonos las dulzuras de un placer desconocido y el misterioso encanto de un goce que nunca hemos saboreado. Así, al hombre que tientan para el vicio del juego le engañan con la ilusión de las riquezas que va a recibir de seguro, con facilidad y prontitud; al que llevan a la cantina le seducen con la idea de hacerlo “hombre” y de sacarlo de sus vergonzosas niñerías; a otros los inducen a la compañía de los vagos convenciéndoles de que es “gozar de la vida” el sustraerse al trabajo. Pero esos tentadores nada dicen del fin de aquellos que por estos caminos de maldad han ido en una edad prematura a morir en la cama de un hospital o a perderse en las mazmorras de una prisión. ¡No! Eso se calla.

El mundo no conoce la lealtad. No revela lo que esconde para recompensar a los malos. Atrae y encadena, para matar con más certeza. Solamente Dios en su Palabra nos advierte el peligro con sentencias cortas y fulminantes. Sólo él nos conduce por el sendero seguro señalándolos el bien y el mal. Y mientras que el malo nos aconseja a no ser escrupulosos, y nos tienta con halagos, y procura convencernos de que el pecado no existe, y que el mundo es para gozar y deleitarse, Dios, con la fidelidad de un padre amoroso y leal, nos dice: “El alma que pecare, esa morirá”. “El que hace pecado, es siervo del pecado”. “La paga del pecado es muerte”.

En la Tierra Lejana

Al fin se halló el joven en el lugar a donde tanto había deseado ir. “Y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente”.

Si hubiera tenido cuidado con sus riquezas, guardando su dinero en la cabeza podría haber hecho una buena inversión de su capital en negocios seguros y habría conseguido ser un ciudadano respetable en aquella provincia. Si lo hubiera depositado en el corazón podría haberlo usado en caridades y en benevolencias, convirtiéndose en un benefactor de los pobres, y su padre se sentiría satisfecho al tener noticia de que su hijo era conocido como un vecino generoso y bueno; pero, el muchacho estaba muy lejos de pensar en negocios o en acciones de filantropía. Tenía el dinero en las manos y no pensaba sino en dar vuelo a sus pasiones y nada más. Las monedas comenzaron a resbalar una a una cayendo en el abismo sin fondo de los vicios. Y así malgastó todo. Al acabársele el dinero se le acabaron también los amigos con quienes lo disipaba. Y se vio reducido al último grado de miseria.

Estrechado por las circunstancias tuvo que buscarse una ocupación con la que pudiera ganarse los medios para la vida. Y el único trabajo que halló fue de cuidador de puercos. Entonces comenzó a sufrir y a afligirse profundamente. Los días de su vida licenciosa pasaban ante su imaginación como fieros espectros que le despertaban horribles remordimientos. Hacía comparaciones entre la felicidad y abundancia que disfrutaban en su hogar, hasta los criados de su padre, y miraba su presente condición con todos sus humillantes detalles. Fue sin duda una bendición muy especial de la providencia que él no hubiese muerto mientras que se halló entregado a las disipaciones de la vida desenfrenada y sensual. Y otra bendición grandísima el haber sido despojado de sus riquezas y retirado así de sus camaradas y de sus perversas costumbres, porque ahora, bajo el peso de esta dura disciplina y relegado a la soledad, sin más compañía que los puercos, podía oír la voz de la conciencia, y meditar a todo contento, pesando en balanza lo que había perdido al salir de la casa de su padre.

Es seguro que si Dios nos despoja de nuestra fortuna, de nuestras ambiciones, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra salud, y hasta de nuestra reputación; debe todo considerarse como una inmensa ganancia, con tal de que nosotros, por medio de esta disciplina, doblemos la cerviz, nos reconozcamos pecadores y culpables, y vayamos arrepentidos a buscar refugio y consuelo en Jesús. ¡Dios tiene tantas escuelas!

Arrepentido

El joven “volvió en sí”. Había estado como loco. Pero ahora ordenó sus pensamientos, y después de serias y maduras reflexiones y de considerar que ningún amo del mundo sería jamás tan bondadoso como su propio padre, aun con los criados, se resolvió a “levantarse” y volver a su hogar, ya no como hijo, pues era indigno de pretender ocupar un lugar que él había perdido voluntariamente, pero siquiera como uno de los felices jornaleros que allá disfrutaban de una paga generosa y de alimentos escogidos y abundantes.

Su estómago hambriento parecía gritarle “¡Vuelve!” Sus pies descalzos le gritaban » ¡Vuelve! » Su cuerpo cubierto de harapos le decía “¡Vuelve!” Sus manos lastimadas y sucias por el trabajo rudo y desconocido para él, le repetían “¡Vuelve!” Y su conciencia, con voz aguda y penetrante, que le llegaba hasta el alma, le decía: “¡Vuelve!” “¡Vuelve!” Y él volvió. Volvió en sí, y volvió a la casa de su padre.

El hecho de “volverse” a su hogar, y de “levantarse” de su postración, nos demuestra que el arrepentimiento del joven era sincero. No era impulsado sólo por los remordimientos que lastiman al pecador sin mejorar en nada su situación, sino por la fuerza del arrepentimiento que levanta, que anima, que da paz, que nos reconcilia con la persona a quien hemos ofendido.

El remordimiento condena y hunde. El arrepentimiento condena primero, y eleva después. Tiberio fue víctima de sus remordimientos, y declaró ante el senado que se sentía morir todos los días. Ricardo III, después del asesinato de sus dos inocentes sobrinos, tenía sueños espantosos y veía visiones, al grado de saltar a veces de la cama y empuñar su espada para buscar por su alcoba a los que turbaban su sueño. El pecado cría temores en el alma como la carne y la madera podrida crían gusanos. Ese “gusano que no muere” se alimenta de la corrupción de las almas que viven y mueren en pecado, y se mantiene carcomido el ser del pecador aun en medio de sus deleites y convivialidades. Esto hacía a Saúl desear la música de David para tratar de calmar sus tormentas interiores. Y a Baltasar pedir las copas para embriagarse y olvidarse de sus maldades. Y a todos los que hacen lo malo se les ve buscar un anodino en los placeres que ensordecen y amortiguan los gritos acusadores de la conciencia que remuerde y hunde.

Pero el arrepentimiento salva. La operación del arrepentimiento se deja ver primero en el deseo de confesar. Confesar los pecados es comenzar a arrojarlos de dentro de sí. El joven de la parábola dijo: “Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti”. Y tal como lo pensó, lo hizo.

Enseñanzas

Así nos quiere enseñar el Señor Jesús la manera de acercarnos al Padre. Confesar nuestros pecados y volvernos a Dios, es el medio más sencillo y más seguro, porque es el único. “El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia”.

El joven se levantó y fue a su padre, tal como estaba.

Un artista en Londres buscó en las calles un modelo que necesitaba para pintar un mendigo. Halló a un hombre tal como lo deseaba, sucio, desfigurado, con el pelo y la barba muy crecidos, cubierto de trapos hechos girones, y casi descalzo. Le dijo que le pagaría bien si quería servirle de modelo, y una vez convenidos, le dio la dirección de su estudio, recomendándole que se presentase al día siguiente. El vagabundo vino. Se había lavado y afeitado y se había puesto mejor ropa. Al verle el artista exclamó: “¡Usted no es el tipo de hombre que yo quiero! ¡Yo necesitaba al mismo hombre que vi ayer!” Y sin más explicaciones le hizo salir de la casa.

Así quieren los pecadores hacerse mejores a sí mismos, con la idea de agradar a Dios y hacerse dignos por sí solos de la salvación. Este torpe pensamiento ha sido la causa de que muchos hombres se pierdan. Es insensatez querer mejorar nosotros solos nuestra naturaleza pecaminosa. Por mucho que nos esforcemos en parecer dignos ante Dios no lograremos ser sino los mismos culpables. Es una necedad querer cambiar o completar nosotros el plan de salvación designado por Dios mismo y revelado por Cristo en la parábola del Hijo Pródigo y en muchas otras de sus enseñanzas. Dios quiere que vayamos a él tal como estamos, y que confiemos en el poder de su Espíritu para santificarnos, y en el poder maravilloso de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Él nos acoge con la buena voluntad con que el hijo fue recibido al volver a la casa de su padre. Este joven recibió el mejor vestido; anillo para su dedo, en señal de adopción; zapatos, y galas que ni siquiera imaginaba recibir. El padre, embargado por la emoción, no le habló ni una palabra, no digamos de reproche, pero ni de bienvenida, y por el gozo no podía hablar cara a cara con su hijo, y sólo se dirigió a los criados dándoles imperativas órdenes para que arreglasen un espléndido banquete, para que vistiesen al hijo y lo calzasen, y para que trajesen una orquesta que anunciara con ecos alegres el día feliz en que el pródigo había vuelto al seno de su padre.

¿No es esto mismo lo que Dios hace con nosotros? ¿No pinta esta gloriosa parábola de Cristo, con nuestro propio lenguaje, “el gozo que hay en los cielos, entre los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente?”

Debemos notar que el hijo no fue a nadie sino a su padre. Si Cristo hubiera querido enseñarnos la perniciosa doctrina de la intercesión de los santos, predicada y defendida con tanto calor por la iglesia de Roma, esta parábola le hubiera servido a las mil maravillas. Nos habría presentado sin duda al joven buscando primero a su hermano mayor, o a uno de los criados de más confianza de la casa, para que ellos, por su influencia, le reconciliasen con su padre. ¡Pero no! Cristo nos enseña categóricamente que tenemos entrada franca al Padre, por medio de Cristo mismo que vino a establecer ese medio de entrada por sí mismo, diciendo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, nadie viene al Padre sino por mí”.

Notemos, además, esta otra lección: Que los ojos del amor miran más lejos y más bien que los del arrepentimiento.

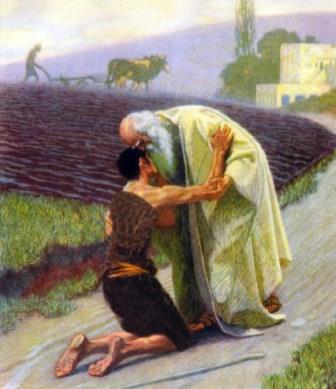

El padre estaba en espera de su hijo. Y lo conoció desde que venía a muy larga distancia por el camino. Y corrió a su encuentro. Y le dio un beso. Y lloró de alegría de ver a su hijo.

Consideraba la ausencia de su hijo como la muerte. Y ahora se regocijaba de ver a su hijo que había “resucitado”.

Así espera Dios a sus hijos necios que se alejan de su presencia y que le niegan diciendo en su corazón “no hay Dios”. Cuando vuelven sobre sus pasos, y se arrepienten, y vienen al Padre Celestial, él se apresura a recibirlos. Y los viste con ropa de justicia, de pureza y de santidad. Y les da el sello de adopción. Y el calzado del evangelio de paz. ¡Y sus almas entran en el gozo de su Señor para participar del banquete eterno de la gracia!

Así lo experimentó David, cuando declara: “Consideré mis caminos, y torné mis pies en tus testimonios”.

Y añade: “Bienaventurado el perdonado de rebelión, el encubierto de pecado”.

Y también fue la experiencia de Manasés, el pródigo del Antiguo Testamento, quien “hizo lo malo en ojos de Jehová” conforme a las abominaciones de las gentes, se entregó a la idolatría en todas sus formas inmorales, pasó a sus hijos por el fuego, consultaba las adivinaciones, miraba en los tiempos y en los agüeros, consultaba pythones y encantadores, y se propuso irritar al Dios Altísimo.

Puso además una estatua de fundición en el santuario de Dios mismo, e hizo, por su influencia, y por su ejemplo, desviarse a los hijos de Judá y a los moradores de Jerusalén, de los caminos que Dios les había señalado para que le sirvieran a él solo.

Pero Manasés, bajo la disciplina de Dios, “fue puesto en angustias” y “oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres”. “Y habiendo él orado, fue atendido”.

Y Dios le restauró a la categoría de hijo amado y predilecto.

El Final

La parábola del Hijo Pródigo sirve del modo más bello y elocuente para ilustrar la dignidad y los privilegios de adopción del creyente. Se ponen de relieve en las palabras de Cristo, la gracia del Padre, la transformación en la persona del penitente que es vestido y mudado, según la influencia santificadora del Espíritu de Dios, (como en la visión de Zacarías el profeta, que presenta a Josué vestido con vestiduras viles, y ante la presencia del ángel, el cual intimó a los que estaban delante de sí, diciéndoles: “Quitadle esas vestimentas viles”. Y a Josué dijo: “Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te hecho vestir de ropas de gala”.

Y se ven con vivida claridad los favores de que goza el hijo una vez que ha sido aceptado. El beso, el anillo, los zapatos, el vestido, la fiesta, el banquete, la música, son todos honores que no se concedían a los esclavos ni a los siervos. Entre los romanos, no se concedía a los criados ni tan siquiera la merced de usar zapatos. Y cuando el amo sentaba a un siervo a su mesa era para darlo libre. Era un acto supremo de manumisión.

Pero el padre hizo banquete no para la manumisión de su hijo, sino para su nueva sumisión a la potestad del padre. Cuando Dios nos ha dado su Espíritu es cuando tenemos el derecho de ser llamados sus hijos, y de decirle Abba Padre, que es lo mismo en nuestra lengua que decirle Padre Querido.

Para terminar solo nos falta invitar muy cordialmente a los que pasaren sus ojos por estas líneas, si se hallan lejos de Dios, para que se “levanten” y se “vuelvan” a su amante Padre que les espera y que les adoptará gustoso.

Venid sin pretender primero mejorar vosotros solos vuestra propia condición moral. Venid sin querer antes quitaros con vuestros vanos esfuerzos, vuestros vicios y pecados, pensando que podréis haceros dignos a vosotros mismos para ser recibidos por el Altísimo. Eso es tanto como pretender mejorar la gracia de Dios, como querer ganarle en amor al que es en sí mismo la Suma Bondad y como significar que la obra redentora de Cristo, consumada en la cruz, no está cabal sin el miserable complemento de nuestras propias obras. El Señor dice que somos delante de él “como suciedad, y nuestra justicia como trapos inmundos”, porque siendo malos nada bueno podemos sacar de nosotros mismos; esa obra de cambio, de santidad, de nuevos y aceptables frutos, de rectitud y de justicia, sólo se consigue después que hemos venido a Cristo, y que nos perdona y nos viste de gala, porque él dijo: “Sin mí nada podéis hacer”. Y a todos los que le reciben les da el poder de ser llamados “hijos de Dios”, esto es, a los que creen en su Nombre. Porque Cristo es el ÚNICO que puede salvarnos de nuestros pecados.

Cierto hombre que no sabía nadar se cayó al mar. Otro que sabía nadar muy bien, se echó al agua para salvarle. Mientras el primero continuaba haciendo esfuerzos desesperados por salvarse, el segundo permaneció lejos de él; pero al momento que cesaron los esfuerzos del que se ahogaba, el otro echó sobre él su mano y le llevó a la orilla.

Los que presenciaron este hecho le preguntaron por qué no había tratado de salvarle más pronto. — Hubiera sido inútil— respondió el hombre —pues mientras trataba de salvarse a sí mismo, yo no podía hacer nada por él.

De la misma manera trata el Señor a los pecadores: tienen que dejar sus necios esfuerzos de salvarse a sí mismos y entonces él les enseña el poder de su gracia y les salva.

Venid tal como estáis. Dios hará lo mismo que hizo el padre al recibir a su hijo arrepentido. A él le toca, por su gracia, y con sus riquezas infinitas vestirnos, después de adoptarnos, y restituirnos sanos y salvos al hogar celestial. Este es un derecho que Cristo compró para nosotros con su sangre preciosa y al cual sólo podemos rendir un pequeño tributo de justicia, ofreciéndole la más pronta obediencia y la más sincera gratitud de nuestros corazones.

El Faro, 1917